낮과 밤이 반복되는 것이 자연의 섭리라는 사실을 우리는 너무도 잘 알고 있다. 그러나 해와 달이 이 두 시간적 영역을 지배하던 오래된 세상으로부터 우리는 이제 한참 멀어져 있는 듯하다. 일조량을 계산하고 자외선 차단제를 바르며 태양의 강렬한 빛에는 늘 민감하게 반응하면서도, 달의 존재감은 추석이나 대보름 같은 특별한 날이 아니고서는 좀처럼 의식하지 않는다. 밤이라는 시간 역시 더 이상 어둠의 깊이로 체감되기보다는 시계가 가리키는 숫자로 환원된다. 인공조명이 넘쳐나는 도시에서는 어둠 자체를 얼마든지 밀어낼 수 있기에, 캄캄한 밤하늘에서 고요하게 빛나던 달은 어느새 우리의 일상적인 시선에서 멀어져 버렸다.

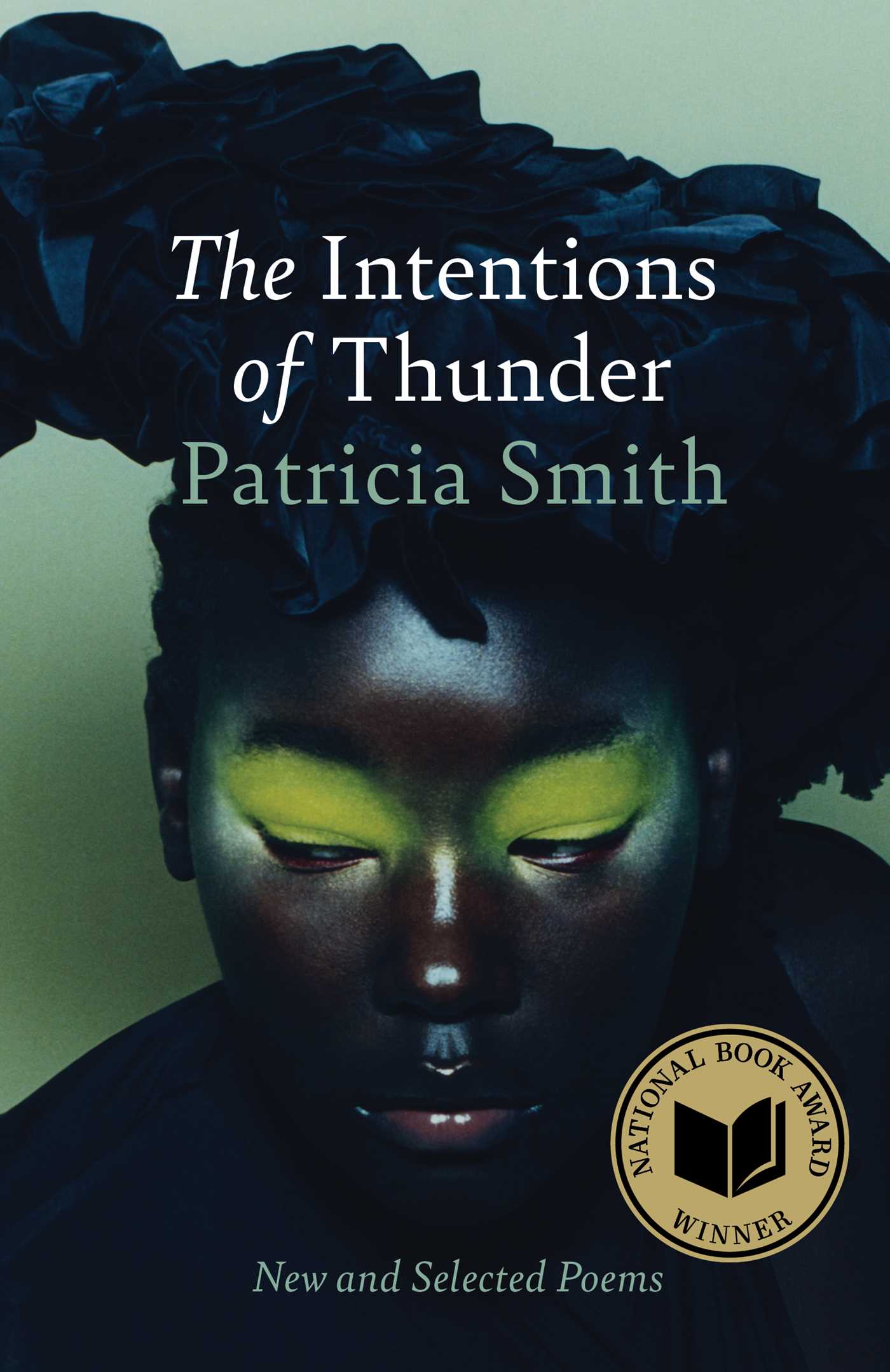

이런 시대적 감각 속에서, 2025년 전미도서상 시 부문 수상자인 패트리샤 스미스(Patricia Smith)의 시 「태양은, 미친 듯 질투하며, 그저 달을 원한다」는 그 제목부터 독자를 멈칫하게 만든다. "태양"은 도대체 무엇 때문에, 반짝이는 도심의 가로등 사이에서 그 모습조차 희미해진 "달"을 질투하고 또 원하게 된 것일까? 이 다소 엉뚱해 보이는 제목을 통해 스미스는 우리가 외면해 온 어둠의 세상, 그리고 밤이라는 시간대로 시선을 돌리게 한다. 이 시에서 시인은 "태양"과 "달" 사이에서 일종의 삼각관계를 형성하는 존재처럼 보이는데, 그중 시인의 마음을 사로잡는 것은 화려한 현대의 빛 속에서 점점 잊혀져 온 "달", 곧 밤의 세계다. 이 시를 따라가며 "달"이 상징하는 어둠의 시간에 대한 시인의 매혹이 무엇을 의미하는지 살펴보는 일은 우리가 일상 속에서 놓쳐 온 숨겨진 감정, 그리고 무엇보다도 우리의 욕망을 잠시 내려놓게 하는 휴식에 대해 다시 사유하게 만드는 계기가 된다.

패트리샤 스미스 - 태양은, 미친 듯 질투하며, 그저 달을 원한다 (번역: 조희정)

비켜서 있다. 그것은 내가 어둠 속의 가능성에

매달리는 편이라는 걸 안다, 달의 광기에 찬 빛에

홀릴 때에만 내가 비로소 나 자신이 된다는 것도.

거리가 너무 비어 있어 그들이 목소리를 키우는 그때.

태양은 인내심을 잃었다. 밤의 대량 생산된

로맨스를 향한 나의 갈망에 대해서, 모든 각도가

아름답게 꾸며진, 귀퉁이가 닳아버린 이야기,

그리고 유령 같은 구애자들, 매끈한 냄새를 터뜨리며

내 쇠해 가는 몸을 탐하려고 줄을 선다. 허세로

부풀어 올라서, 태양은 달의 등을 세게 쳐 나를

드러낸다, 나는 부서진 채, 대로에 입 맞추듯 얼굴부터 처박고,

오래전에 동전 욕심을 잃은 주크박스를 위해

잔돈을 움켜쥐고 있다. 내가 얼마나 완전히

그 황금빛 손아귀를 빠져나와 지도조차 없는 최악의

실패작이 되었는지 아는 것은 태양에게 상처를 준다.

눈을 불거뜨리고, 그녀는 눈부심으로 나를 포위한다.

그래서 나는 그녀에게 모든 것은 죽는다고 상기시킨다. 그러자

그 찬란한 계집이 나를 위해 할 수 있는 일이라곤

잠자리를 찾는 동안 길 위에 빛을 뱉어내는 것뿐이다.

이 시에서 "달"은 단순한 천체가 아니라, 낮의 이성적 질서와 세속적 욕망이 미치지 못하는 영역을 대표한다. 시인은 스스로를 "어둠 속의 가능성에 매달리는 존재"로 묘사하며, 달의 "광기에 찬 빛"에 홀릴 때에만 비로소 자기 자신이 된다고 말한다. 이때 어둠은 빛을 상실한 결핍이나 공백이 아니라, 오히려 억눌려 있던 내면을 솔직하게 표현할 수 있는 공간이 된다. "거리가 너무 비어 있어 그들이 목소리를 키우는" 밤의 시간은 낮 동안 지워졌던 진솔한 감정이 비로소 형체를 얻을 수 있게 해 준다. 바쁘고 분주한 낮이 억압하던 삶의 진실이 조용히 속삭이는 소리를 들을 기회는 시인이 "달" 아래 있을 때에야 찾아오는 것이다.

반면에, "태양"은 현대 사회를 움직이는 낮의 논리, 다시 말해 통제와 효율을 상징하는 존재로 등장한다. 이런 "태양"은 시인이 밤의 "대량 생산된 로맨스"에 집착하는 것에 대해 점점 인내심을 잃는다. 여기서 "로맨스"란 단순한 사랑 이야기가 아니라, 삶을 견디게 해 주는 허구, 혹은 반복해서 소비되지만 여전히 매혹을 잃지 않는 이야기의 힘을 가리킨다. 이성적 판단과 그에 따른 실천을 중시하는 "태양"의 시선에서 이런 "로맨스"는 닳아빠지고 너덜너덜해진 진부한 이야기일 뿐이지만, 시인에게 그것은 여전히 삶을 붙들어 주는 구명줄이다. 낮의 세계가 요구하는 명료한 의미와 성취는 시인이 가슴 깊이 간직한 감성적 열망을 전혀 설명해 주지 못하기 때문이다.

결국, 질투심에 가득 찬 "태양"은 "달"을 밀쳐 내고 시인의 모습을 그 밝은 빛 아래 강제로 드러낸다. 대낮의 뜨거운 햇살을 맞으며 화자는 "대로에 입맞추듯 얼굴부터 쳐박고", 이미 "오래전에 동전 욕심을 잃은 주크박스"에 넣을 잔돈을 움켜쥔 채 쓰러져 있다. 이 장면은 지나치게 밝은 빛이 결코 구원으로 이어지지 않는다는 사실을 잔혹하게 드러낸다. 모든 것이 훤히 보이는 순간, 그 빛 아래에서 드러나는 것은 산산이 부서진 자아의 모습일 뿐이다. 태양의 빛은 마구 폭로하고 제멋대로 판단하면서, "주크박스"가 상징하는 서정적 과거를 아직도 그리워하는 화자를 "지도"조차 없이 삶에서 철저하게 길을 잃어버린 "최악의 실패작"으로 만들어 버린다.

흥미롭게도, 이 시에서 이토록 집요한 "태양"은 여성으로 형상화된다. 태양은 전통적으로 이성이나 규율을 대표하는 상징적 존재로 여겨져 왔고, 이러한 특성들은 서구적 사유 속에서 오랫동안 남성성의 영역으로 이해되어 왔다. 반면에, 달과 밤은 감정이나 비합리성과 연결되어 여성적인 것으로 받아들여지는 경우가 많았다. 이 시에서 "태양"을 여성으로 분명히 설정한 스미스의 선택은 이 낡은 이분법을 흔들면서, 성별의 대비보다는 낮과 밤이라는 시간적 영역의 대조 자체에 독자의 시선을 집중시킨다. 이 시 속에서 낮을 대표하는 "태양"은 권위적이고 규범적인 질서의 수호자이자, 동시에 자신의 빛으로 시인을 끝없이 폭로하고 추적하는 존재다. "태양"은 시인을 "눈부심으로 포위"하여 낮의 세계 속으로 억지로 끌어내려 한다. 낮의 이성적 질서가 결코 중립적이거나 무해하지 않으며. 특정한 삶의 방식과 태도를 강요하는 폭력성을 지닐 수 있음이 드러나는 것이다.

반면에, 시인이 끊임없이 매혹되는 "달"의 세계는 실패와 방황이 허용되는 시간이며. "태양"이 지배하는 낮과는 달리 생산성과 효율, 그리고 성취를 집요하게 요구하지 않는다. 밤은 그저 "모든 각도가 아름답게 꾸며진, 귀퉁이가 닳아버린 이야기"에 불과해 보일지 모르지만, 바로 그 진부함 속에서 시인은 겨우 숨을 돌린다. 낮이 끝없이 요구하는 분투와 경쟁의 압박에서 벗어나, 밤은 모든 것이 결국은 끝난다는 사실을 몸으로 받아들이게 하는 시간이기 때문이다. 그래서 밤은 죽음과 닮아 있고, 동시에 그 죽음을 미리 연습하는 휴식과 닮아 있다. 이런 맥락에서, "모든 것은 죽는다"는 시인의 선언은 삶에 대한 체념이 아니라, 끝이 있기에 더 이상 애쓰지 않아도 되는 순간을 겸허히 받아들이는 태도에 가깝다. "태양"이 제공하는 빛은 앞으로 나아가야 할 길을 애써 드러내지만, 밤은 멈추어 쉴 수 있는 장소를 순순히 허락하는 것이다.

"태양은, 미친 듯 질투하며, 그저 달을 원한다"라는 이 시의 제목은 낮과 밤의 세계 사이에서 벌어지는 갈등을 의인화해서 압축적으로 보여 준다. 스스로 지배적인 위치에 있음에도 불구하고 "달"을 질투하는 "태양"의 모습은, 낮의 질서가 밤이라는 이질적인 상대를 이해하지 못한 채 송두리째 흡수해 버리고자 하는 왜곡된 욕망을 드러낸다. 그럼에도 "태양"은 "달"처럼 시인의 마음을 완전히 잡아끌지 못한다. 낮은 밤이 제공하는 낭만과 휴식의 시간을 결코 재현할 수 없기 때문이다. 그래서 태양은 분노하고, 시인을 빛 속으로 기어이 끌어내어 그 모습을 드러내려 한다. 하지만 시인은 끝내 낮의 세계로 돌아가서 정착하기를 거부하며, 결국 무력해진 "태양"이 할 수 있는 일은 그저 시인이 "잠자리를 찾는 동안 길 위에 빛을 뱉어내는 것" 뿐이다.

"달"의 세계를 찬미하는 듯한 전체적인 흐름에도 불구하고, 이 시는 낮과 밤 중 하나를 선택하라고 말하지 않는다. 다만, 이 시는 우리가 너무 오랫동안 낮의 논리만을 삶의 기준으로 삼아 왔다는 사실을 조용하지만 분명하게 환기해 준다. "달"을 향한 시인의 강렬한 끌림은 비합리에 대한 찬양라기보다, 드러나지 않아도 되는 시간, 또 설명하지 않아도 되는 상태에 대한 권리의 선언이라고 할 수 있다. 그러하기에, "태양"이 아무리 질투하고 분노하더라도, 밤은 여전히 시인을 자신 쪽으로 끌어당긴다. 이 시가 궁극적으로 우리에게 남기는 것은 낮을 부정하라는 명령이 아니라 밤을 잊지 말라는 요청이다. 길 위에 뱉어진 밝은 빛을 따라 걸어가되, 언제든 쉬어 갈 수 있는 어둠이 있다는 사실을 함께 기억할 때, 우리는 시인을 따라 조금 더 자유롭고 평화로운 삶의 리듬에 한 걸음 더 다가설 수 있을지도 모른다.

원문: The Sun, Mad Envious, Just Wants the Moon

out of the way. It knows that I tend to cling

to potential in the dark, that I am myself only

as I am beguiled by the moon's lunatic luster,

when the streets are so bare they grow voices.

The sun has lost patience with my craving

for the night's mass-produced romance, that

dog-eared story where every angle is exquisite,

and ghostly suitors, their sleek smells exploding,

queue up to ravish my waning. Bursting with

bluster, the sun backslaps the moon to reveal

me, splintered, kissing the boulevard face first,

clutching change for a jukebox that long ago

lost its hunger for quarters. It wounds the sun

to know how utterly I have slipped its gilded

clutch to become its most mapless lost cause.

Her eye bulging, she besieges me with bright.

So I remind her that everything dies. All the

brilliant bitch can do for me then is spit light

on the path while I search for a place to sleep.

조희정은 중앙대학교 영어영문학과 교수로 하버마스의 근대성 이론과 낭만주의 이후 현대까지의 대화시 전통을 연결한 논문으로 미시건주립대에서 박사 학위를 받았다. 인간과 자연의 소통, 공동체 내에서의 소통, 독자와의 소통, 텍스트 사이의 소통 등 영미시에서 다양한 형태의 대화적 소통이 이루어지는 양상에 관심을 가지고 다수의 연구논문을 발표하였다.