우리는 흔히 세월이 너무 빠르게 흘러간다고 푸념하지만, 어쩌면 이런 푸념은 삶이 그다지 고통스럽지 않을 때 주로 나오는 말일지도 모른다. 지독한 육체적 통증을 겪거나 깊은 마음의 병을 앓을 때 시간은 결코 쉽사리 흘러가지 않는다. 때로는 10분이 한 시간처럼 느껴지기도 하고, 1년이 10년처럼 길고 힘겹게 다가오기도 한다. 반대로 즐겁고 편안한 시간은 말 그대로 '순삭'된다. 일주일의 연휴를 앞두고는 오랫동안 쉴 수 있으리라 기대하지만, 막상 연휴가 끝날 무렵이면 시간이 순식간에 지나가 버렸다고 느끼는 경우가 많다. 이렇게 보면 시간은 단순히 흘러가는 것이 아니라, 우리가 어떤 상태에 놓여 있느냐에 따라 전혀 다른 속도로 체감된다.

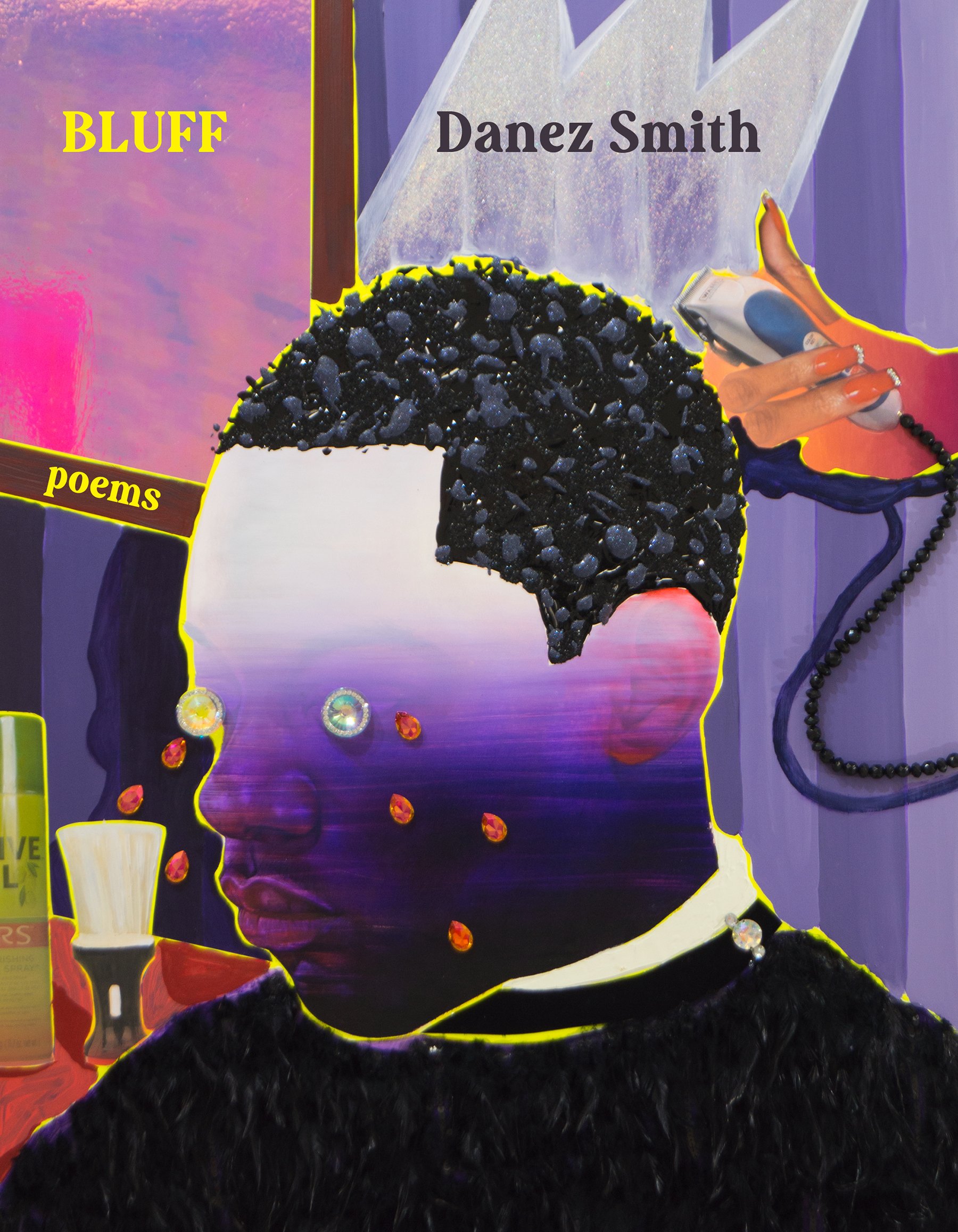

아프리카계 미국인 시인 다네즈 스미스(Danez Smith)의 2024년 시집 <허세: 시들>(Bluff: Poems)에 실린 '상대성'(Relativity)이라는 시는 우리가 이렇게 일상적으로 경험하는 시간의 '상대성'을 소재로 삼고 있다. 제목이 말해주듯이 시는 아인슈타인의 '상대성 이론'을 떠올리게 하지만, 그렇다고 복잡한 물리학 지식을 요구하지는 않는다. 대신 시인은 과학적 개념을 빌려와서 우리가 느끼는 시간의 무게와 속도를 비유적으로 풀어낸다. 이런 장치들을 통해, 시는 개인의 아픔을 넘어서서 집단의 역사적 고통과 맞닿은 시간의 층위를 드러낸다. 결국 시인은 '시간이 흐른다'는 단순한 사실을 뒤집으면서 독자에게 묻는다. 시간은 과연 누구에게나 같은 속도로 흘러가는 것일까? 어떤 이들에게는 하루가 견디기 힘든 세월이고, 어떤 이들에게는 수십 년이 손가락 사이로 빠져나가듯 지나간다. 스미스의 시는 그 불균형한 시간을 있는 그대로 바라보게 만들며, 우리가 사는 현재라는 시간이 얼마나 불안정하고도 무거운 것인지를 일깨워 준다.

다네즈 스미스 - 상대성 (번역: 조희정)

이 슬픔 속에서 몇 세기가 흘렀다

또 그동안, 집에 전기가 들어왔고

다음엔 손에도 들어왔지만–여전히–그 들판,

다음엔 무너진 태양 아래의 중력,

또 각 탄환은 스스로의 별이 되고,

또 그 무릎 아래의 중력, 그 억누름이,

시간을 메아리치게 보내는 것 같았다

뒤로 그리고 앞으로 그리고 여전히. 종에서 나온

소리처럼, 하늘에서 피를 흘리며,

또 죽을 때까지 춤추며 여전히 안에 갇혀 있었다.

사랑은 종, 잔혹함은 그 울림,

슬픔은 그 소리를 붙잡는 귀,

우리는 흔들리는 공기, 잔혹의 노래는

통과해서 지나가고, 우리는 그 음들을 견디고서

살아남거나–혹은 그러지 못한다. 그것은 단지

들판이 아니고, 아니면 우리를 땅에서 쓸어내기 위해

공간을 파고드는 어떤 것도 아니다.

모든 것은 무게를 지니고,

모든 것은 끌림을 가진다, 그것의 지평선은

우리의 짧은 사건을 변형시킨다. 그리고 사랑

또한 우리를 시간 밖에 가두며,

또 당신은 알았을 수도 있고, 알 수도 있으며,

그 잡아맨 밧줄과 충돌해서 멈추었을 수도 있다.

그러나 오늘을 알아라, 이 시간쯤이면

이미 오래 전의 일이었으니,

어제를 통과하기 위해

너무 많은 내일이 걸릴 것이다. 나는 기도한다, 시간이

지금을 상대할 수 있기를. 아니, 나는 시간에게 기도한다.

"이 슬픔 속에서 몇 세기가 흘렀다"는 첫 문장은 시 전체를 압축하는 선언처럼 울려 퍼진다. 이 문장 속에는 두 겹의 시간이 포개져 있다. 하나는 개인적 상실과 고통이 너무 커서 몇 년, 혹은 몇십 년조차 몇 세기와 같이 느껴지는 체감의 시간이고, 다른 하나는 집단적 억압과 차별이 실제로 몇 세기 동안 이어져 온 역사적 시간이다. 이 짧은 한 문장은 이렇게 개인의 내면과 공동체의 서사가 맞닿는 접점을 드러낸다. 가정에서 "전기"를 쓰는 것이 일반화되고 심지어는 충전된 핸드폰을 "손" 안에 넣고 사용하게 되는 시대로까지 시간이 흘러왔지만, "슬픔"은 조금도 줄어들지 않았다. 아프리카계 미국인 시인인 스미스는 기나긴 괴로움의 세월을 살아가는 것이 특정 개인의 체험에 한정된 상황이 아니라고 말한다. 흑인 공동체가 미국이라는 땅에서 지내온 지난 세기들의 역사 자체가 곧 "슬픔"이었던 것이다.

곧이어 등장하는 "들판"이라는 시어는 단순한 공간이 아니라, 플랜테이션의 들판, 곧 흑인들의 강제 노동과 수탈의 기억을 소환하는 역사적 장소다. 이어지는 "무너진 태양 아래의 중력"이라는 표현 역시 자연에 대한 묘사에 머무르지 않고, 어둠과 무게 속으로 끊임없이 추락하는 집단의 역사적 궤적을 환기한다. 이어서 "탄환"이라는 단어와 "무릎 아래의 중력"이라는 구절이 겹쳐질 때, 독자는 자연스레 조지 플로이드(George Floyd) 사건1을 떠올리게 된다. 이 구절은 단일한 비극적 사건을 넘어서서 흑인 공동체가 수 세기 동안 겪어온 공권력 남용과 폭력의 반복성을 고발한다. 이러한 맥락에서 시간은 직선적으로 흐르지 않는다. "메아리"처럼 울리며 "뒤로, 그리고 앞으로, 그리고 여전히" 같은 자리에 머물고 있을 뿐이다. 시계의 바늘은 움직이지만, 억압과 고통의 역사가 되풀이되는 한 시간은 진보하지 못한다. 미래를 향한 흐름은 멈추고, 역사는 끝없는 되돌림의 울림 속에 갇혀 있다.

"사랑"이 혹시나 이런 상황에서 맞이할 수 있는 구원이지 않을까 하는 기대를 걸어 보지만, "사랑"이 종이라면 그 종소리는 잔혹함으로 곧장 변조되고 그 소리를 가장 먼저 듣는 것은 "슬픔"이라는 이름을 가진 귀다. 메아리처럼 퍼져나가는 잔혹의 노래 속에서 우리는 "공기"처럼 흔들리고 휩쓸린다. 이 속에서 생존은 확실한 것이 아니라 가능성일 뿐이다. 살아남거나, 혹은 그렇지 못하거나. 폭력은 단일한 사건으로 끝나지 않고 연쇄적인 파동처럼 퍼져나가서, 사회 전체를 흔들고 개개인의 몸과 기억을 울려댄다. 이어서 "모든 것은 무게를 지니고, 모든 것은 끌림을 가진다"는 구절을 통해, 시인은 물리학적 은유를 빌려 사회적 억압이 어떻게 삶을 잡아당기고 마침내 왜곡하는지를 이야기한다. "사랑"조차도 해방의 힘이 아니라 시간을 멈추게 하는 또 다른 일종의 중력으로 그려진다. "사랑"은 시간의 바깥으로 우리를 내던지며, 때로는 우리의 삶을 속절없이 중단시키기도 한다.

이렇게는 도저히 하루하루를 버티기도 힘든데, 도대체 얼마나 더 많은 "내일"이 지나야 "어제"의 상처를 통과할 수 있는 것일까? "오늘을 알아라"라는 시인의 주문은 그저 현재를 포기하지 말고 어떻게든 견뎌 보라고 권하는 듯하다. 그렇게 "시간이 지금을 상대할 수 있기"를 간절히 기도하던 시인은 갑자기 사고의 방향을 바꾸어 "시간에게 기도한다"는 말로 시를 끝낸다. "시간"이 기도의 대상이 되어 신격화되는 마지막 구절이 인간의 무력함을 드러내는 것처럼 느껴질 수도 있겠지만, 이 결말은 좀 더 능동적인 의지의 표현으로 해석될 수도 있다. "시간"이 현재의 고통을 이겨내게 해 달라는 처음의 기도는 수동적인 청원에 가깝다. 그러나, "시간에게 기도한다"는 시인의 마지막 말은 시간을 하나의 존재로 불러내어 그 힘과 직접적인 관계를 맺으려는 적극적 시도라고 할 수 있다. 이제, 시간은 인간을 압도하는 초월적 권력인 동시에 인간이 호명할 수 있는 대화의 대상이 되는 것이다.

우리가 아프리카계 미국인의 집단적 경험을 공유하지 않는다고 해도 언제나 인간을 무력하게 만드는 시간의 힘을 인지하기는 어렵지 않다. 지나간 어제는 어떻게 해도 되돌릴 방법이 없고, 다가올 내일은 결코 내 뜻대로 다가오지 않는다. 하지만, 이런 속수무책의 상황 속에서도 우리는 매 순간을 시간 속에서 살아내고 시간을 향해 손을 뻗어야만 한다. 그래서 시인은 절망 속에서도 다시 기도한다. "어제"를 통과하기 위해 수많은 "내일"이 필요하더라도, 그 무거운 시간을 끌어안고 "지금"을 살아내야 한다고 말이다. 이 마지막 구절을 단순히 인간의 무력함에 대한 탄식으로만 읽을 수 없는 이유가 여기에 있다. 시간은 우리를 압도하는 힘이지만, 동시에 우리가 기도하고 맞서면서 끝내 살아가야 하는 조건이기도 하다. 그래서 시인의 마지막 기도는 결국 체념이 아니라 의지의 표현에 가깝다. 무너진 세계와 반복되는 고통 속에서도 여전히 "지금"을 살아내겠다는 시인의 다짐은, 단순하지만 가장 어려운 삶의 진실을 일깨우며 독자에게 오늘을 견딜 작은 힘을 건넨다.

원문: Relativity

it's been centuries inside this grief

& since, electricity in the home

then in the hands, but–still–the fields

then the gravity under a collapsed sun

& each bullet its own star

& the gravity under that knee, that hold

that seemed to send time echoing

back & forward & still. like sound

from a bell, bleeding from the sky

& still stuck inside dancing until dead.

love the bell, cruelty the ringing

grief the ear that catches the sound

we the air, disrupted, cruelty's song

moving through, we survive–

or don't–the notes. it's not just

the field, or what burrows through

space to sweep us from earth

everything its weight

everything its pull, its horizon

morphing our brief event. & love

too can lock us out of time

& may you knew or know

or collide into that tether & stall.

but know today, which by this time

was ages ago, it's gonna take

too many tomorrows to get through

yesterday, i pray for time

to deal with now. no, i pray to Time.

조희정은 중앙대학교 영어영문학과 교수로 하버마스의 근대성 이론과 낭만주의 이후 현대까지의 대화시 전통을 연결한 논문으로 미시건주립대에서 박사 학위를 받았다. 인간과 자연의 소통, 공동체 내에서의 소통, 독자와의 소통, 텍스트 사이의 소통 등 영미시에서 다양한 형태의 대화적 소통이 이루어지는 양상에 관심을 가지고 다수의 연구논문을 발표하였다.