서도호, <둥지(들)(Nest/s)>, 2024, Polyester, stainless steel, 410.1 x 375.4 x 2148.7 cm, Courtesy the Artist, Lehmann Maupin New York, Seoul and London and Victoria Miro. Photography by Jeon Taeg Su © Do Ho Suh

2025.07.18 15:43

- 0

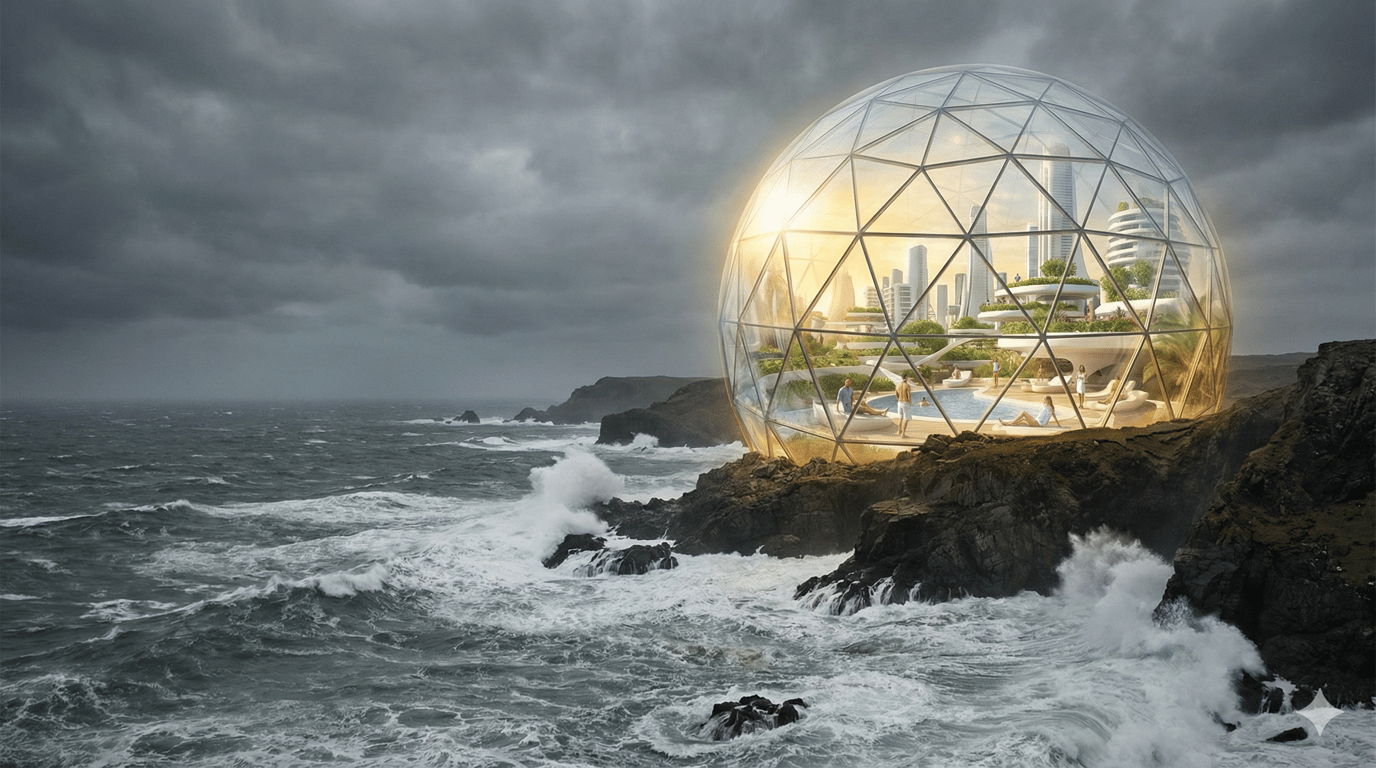

요즘 런던은 '조용한 예술'의 시간을 맞고 있다. 대영박물관에서 열리는 히로시게(廣重)의 '뜬 세상' 유키요에(浮世畵) 전시, 왕립미술원에서 열리는 빅토르 위고의 그림자 같은 드로잉들, 내셔널갤러리의 시에나파 종교화들에 이어, 이제는 문질러낸 흑연, 색실과 폴리에스터, 그을음, 연기 등 예상치 못한 재료로 기억의 안개와 이탈의 상실감을 시각화하려는 두 작가의 명상적이면서도 매혹적인 조각 전시가 잇따라 관객을 맞이하고 있다. 테이트모던 전시《서도호: 집을 걷게 하다Walk the House》와 에스토릭 컬렉션의《클라우디오 파르미자니》전은 이처럼 흔한 동시대적 주제를 다루면서도 신선하고 조용하며 아름답게 구성된 소규모 전시로, 익숙한 것을 낯설게 만들고 관람객을 낯설고 고요한 공간들로 이끈다.

서도호 전시는 전통 한지(韓紙)로 만든 떨리듯 섬세하고 우아한 종이 집으로 시작된다. 기와가 얹힌 곡선형 지붕의 전통 한옥을 실물크기로 재현한 이 작품은 작가의 어린 시절 고향집을 재현한다기보다는, 보다 정확하게는 그 집의 흔적을 담고 있다. 서도호는 집 외관을 한지로 감싼 뒤, 나무 판자, 격자문, 장식 족자, 정교한 조각 등 다양한 표면과 질감을 드러내기 위해 정성스럽게 흑연으로 문질렀다. 그리고 이 구조물을 아홉 달 동안 그대로 두었다가, 종이 틀을 떼어내 알루미늄 기둥 위에 세웠다.

작품은 이 종이집과 나눈 사랑을 암시하듯 <러빙[만지기]/러빙[사랑하기]: 서울집Rubbing/Loving: Seoul Home> (2013–2022)이라는 제목을 지니며, 서도호가 건축을 유령같은 잔영으로 재현하는 방식을 가장 완벽하게 구현한 사례로 꼽힌다. 작가는 이 작업에서 적절한손놀림을 찾는 과정을 "너무 약하면 자국이 남지 않고, 너무 강하면 형태가 사라진다"며, 이를 몸을 어루만지는 행위에 비유한다. 그는 또한 이 섬세한 손 놀림이 자신의 초기 동양 수묵화 수련과도 연결된다고 말한다. 그에 따르면, "수묵화에서는 하나의 획이 한 번의 호흡과 같다."

![서도호, <러빙[만지기]/러빙[사랑하기]: 서울집(Rubbing/Loving: Seoul Home)>, 2013-2022. Installation view at Museum of Contemporary Art Australia, Sydney, Australia. Photography by Sebastian Mrugalski. Courtesy of the artist, Lehmann Maupin, New York, Seoul and London and Victoria Miro © Do Ho Suh](https://menu.mt.co.kr/pado/article/20250718/2025071801298896266/image_3233_20250718112909_202507181129.jpg)

서도호, <러빙[만지기]/러빙[사랑하기]: 서울집(Rubbing/Loving: Seoul Home)>, 2013-2022. Installation view at Museum of Contemporary Art Australia, Sydney, Australia. Photography by Sebastian Mrugalski. Courtesy of the artist, Lehmann Maupin, New York, Seoul and London and Victoria Miro © Do Ho Suh

이 한옥은 1990년대 미국 로드아일랜드 주 프로비던스에서 유학 중이던 서도호의 뇌리를 떠나지 않던 이미지다. 그는 향수에 젖어 있던 어느 날, 한 채의 한옥이 낙하산을 달고 태평양을 건너 자신이 머물던 19세기 미국식 아파트 건물에 충돌하는 꿈을 꾸었다. 전시 제목인《집을 걷게 하다》는 전통적으로 한옥을 해체해 새로운 터에 다시 조립하는 한국의 관습에서 유래한 것으로, 말 그대로 '집을 걷게 하는 것'을 의미한다. 동시에 이 특정한 건물이 서도호의 예술에 남겨온 발자취들을 은유적으로 나타내기도 한다.

[새로운 PADO 기사가 올라올 때마다 카톡으로 알려드립니다 (무료)]

<집 속의 집Home Within Home>(2015)에서는 그 꿈이 구체적인 형태로 구현된다. 작가는 1:9 비율로 축소한 한옥을 플라스틱으로 재현하고, 이를 미국식 건물 내부에 이식해 구성하였다. 그는 두 건물을 3D 스캔하고 치수를 재어 축소, 결합하는 방식으로 작업을 진행했다. 또 다른 대형 종이 작품 <떠도는 집Haunting Home>(2019)에서는 한옥이 공중에 떠 있으며, 연처럼 연결된 형형색색의 실타래가 땅 위를 달리는 한 남자의 손에 들려 있다. 이처럼 서도호의 작업에서 향수(鄕愁)는 언제나 그를 이끄는 끈이자 원동력이다.

서도호의 아버지가 1970년대 가족을 위해 한옥을 지었을 때조차, 그것은 이미 과거의 메아리였다. 그 한옥은 궁정에 남아 있던 19세기식 건축을 본뜬 것이었으며, 서울이 전쟁 이후 급격히 팽창하고 매끈한 고층 건물들이 솟아오르던 시기에 지어진 것이다. 오늘날 서울의 유리와 금속으로 이루어진 기하학적 도시 풍경 속에 자리 잡은 소규모 한옥 마을들은 관광 명소로 기능한다. 서도호는 종이 한옥 작품 옆에 밝고 현대적인 작품 <둥지(들)Nest/s>(2024)를 병치함으로써 이러한 이질감을 시각적으로 풀어낸다. <둥지(들)>는 반투명하고 다채로운 색의 폴리에스터 천을 사용해, 서도호가 살았던 뉴욕, 런던, 베를린, 서울의 옛 집들에서 가져온 문턱, 복도, 문틀 등을 재구성한 기다란 직사각형의 공간이다.

서도호, <둥지(들)(Nest/s)>, 2024 (detail), Polyester, stainless steel, 410.1 x 375.4 x 2148.7 cm, Courtesy the Artist, Lehmann Maupin New York, Seoul and London and Victoria Miro. Photography by Jeon Taeg Su © Do Ho Suh

서도호, <퍼펙트 홈(Perfect Home: London, Horsham, New York, Berlin, Providence, Seoul)>, 2024 (detail), Polyester, stainless steel, 455 x 575 x 1237 cm, Courtesy the Artist, Lehmann Maupin New York, Seoul and London and Victoria Miro. Photography by Jeon Taeg Su © Do Ho Suh

서로 다른 장소와 시간을 연결하는 이 과도기적 공간들은 하나의 연속된 통로를 형성하며, 그 가볍고 반투명한 재질은 의식의 흐름처럼 불안정한 기억 회상을 시각적으로 반영한다. 관람자는 그 안에 들어서면서, 꼼꼼히 봉제된 천으로 만들어진 환풍기, 늘어진 전선, 소화기, 한국화가 그려진 패널 등 섬뜩할 정도로 정밀한 재현물들을 마주하게 된다. 이와 대조적으로 <퍼펙트 홈Perfect Home>(2024)의 걸어 들어갈 수 있는 화이트 큐브는 미니멀리즘 작품이다. 그 내부는 서도호가 유랑하듯 살아온 삶의 기억을 따라, 각 장소에서 기억된 위치에 맞춰 조명 스위치, 문손잡이, 전기 플러그 등이 색상별로 바느질되어 있다.

서도호의 작업은 한편으로는 매우 단순하다. 그는 우리 모두가 과거의 집들이 남긴 흔적을 몸에 지니고 살아간다는 사실을 환기시킨다. 동시에 그는 폐허와 이주, 해체를 사유하는 낭만적인 개념미술가이기도 하다. 그는 이렇게 말한다. "저는 말 그대로 연기, 즉 허무로부터 무언가를 만들어내는 꿈을 꿔왔습니다."

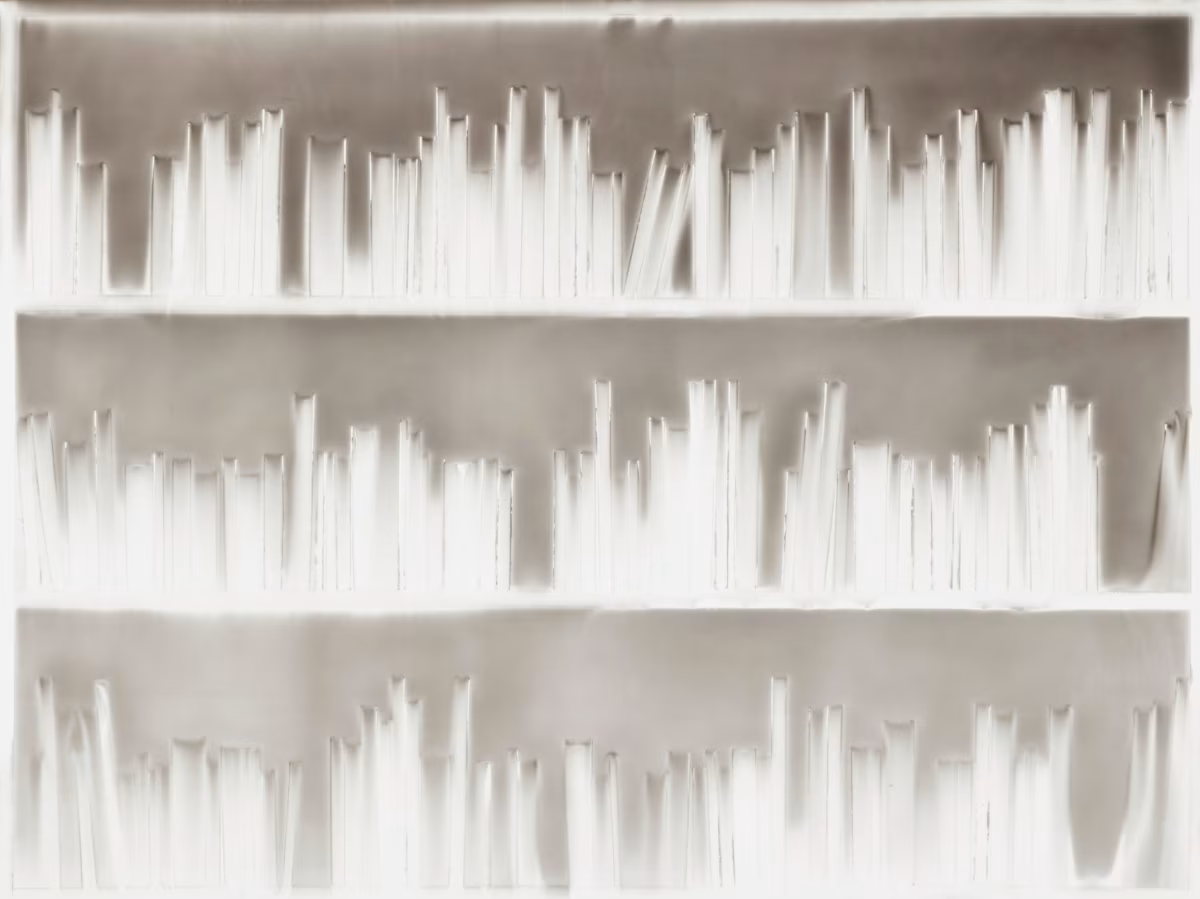

클라우디오 파르미자니는 1970년부터 <탈위치Delocazione> 연작을 통해 이와 같은 작업을 이어오고 있다. 그는 일상적인 사물들을 나무 패널 위에 배치한 뒤, 며칠 동안 타이어를 태워 불과 연기에 노출시킨다. 이후 연기가 가라앉고 패널이 식으면, 원래의 사물들은사라지고 연기가 그린 자국 속에 희미한 흰 그림자—일종의 유령 같은 흔적—만이 남는다.

클라우디오 파르미자니, <무제(Untitled)>, 2023, Senza titolo, private collection, Switzerland, Courtesy Tornabuoni Art. Photo: Moritz Bernoully - Courtesy Archivio Claudio Parmiggian

에스토릭컬렉션의 첫 번째 전시실에는 신기루처럼 보이는 두 점의 격자 형태 부조 작품이 마주보고 있다. 하나는 다양한 장식적 형태와 크기의 병과 꽃병들로—청소년 시절 파르미자니는 조르조 모란디의 조수로 일한 바 있다—, 다른 하나는 층층이 선반 위에 정렬된책들로 구성되어 있다. 이 작품들은 사라진 도서관과 소멸해가는 문명을 떠올리는 잔상들이다. 그 불타는 듯한 백색광 속에서 명암이뒤바뀐 음화(陰畫)같은 공간의 환영들 사이에 서 있는 것은 마치 자신이 감광지(感光紙) 사진 속으로 흡수되는 듯한 느낌을 준다.

[종교를 통해 본 한국 — PADO '광화문클럽' 새해 첫 클럽데이가 1월 21일(수) 열립니다!]

파르미자니에게 영감을 준 순간은 모데나 시립미술관Galleria Civica 지하에서였다. 그는 그곳에서 그림 한 점과 사다리를 옮기다가, 벽에 남은 먼지 자국의 실루엣을 발견했다. 이 경험을 계기로 그는 '존재=부재'임을 보여주고자 했다. 그의 말에 따르면, 그것은 "그 자리에 존재했던 모든 것들의 자국, 그 장소들이 담고 있었던 사물들의 그림자"였다. 그의 이미지는 섬세하고 취약하며, 제작 과정에서의 열기와 폭력성을 품고 있다. 마치 조르조 모란디의 정적(靜寂)에 알베르토 부리의 불에 그을린 캔버스가 겹쳐지는 듯한 인상을 준다.

창문 틀에 박힌 톱니 모양의 깨진 유리 조각들은 우아한 추상적 패턴을 만들어내고, 작은 나선형의 앵무조개 화석은 수정처럼 투명하면서도 망령처럼 아득하다. <그림자 조각Shadow Sculpture>(1999)에서는 불에 방치된 석상이 처연하고 일그러진 인간의 실루엣으로 변모한다. 파르미자니는 이 작품에 대해 "어둠 속에서 영혼을 밝히는 꺼진 불빛과 같은 존재"라고 말한다. 그을음이 남긴 윤곽선은 우연히도 연기처럼 흐릿한 회색 날개를 형성해, 마치 추락한 천사를 암시하는 듯한 환영을 만들어낸다.

클라우디오 파르미자니, <Untitled>, 2009, Senza titolo, Courtesy Archivio Claudio Parmiggiani, Photo: Lucio Rossi

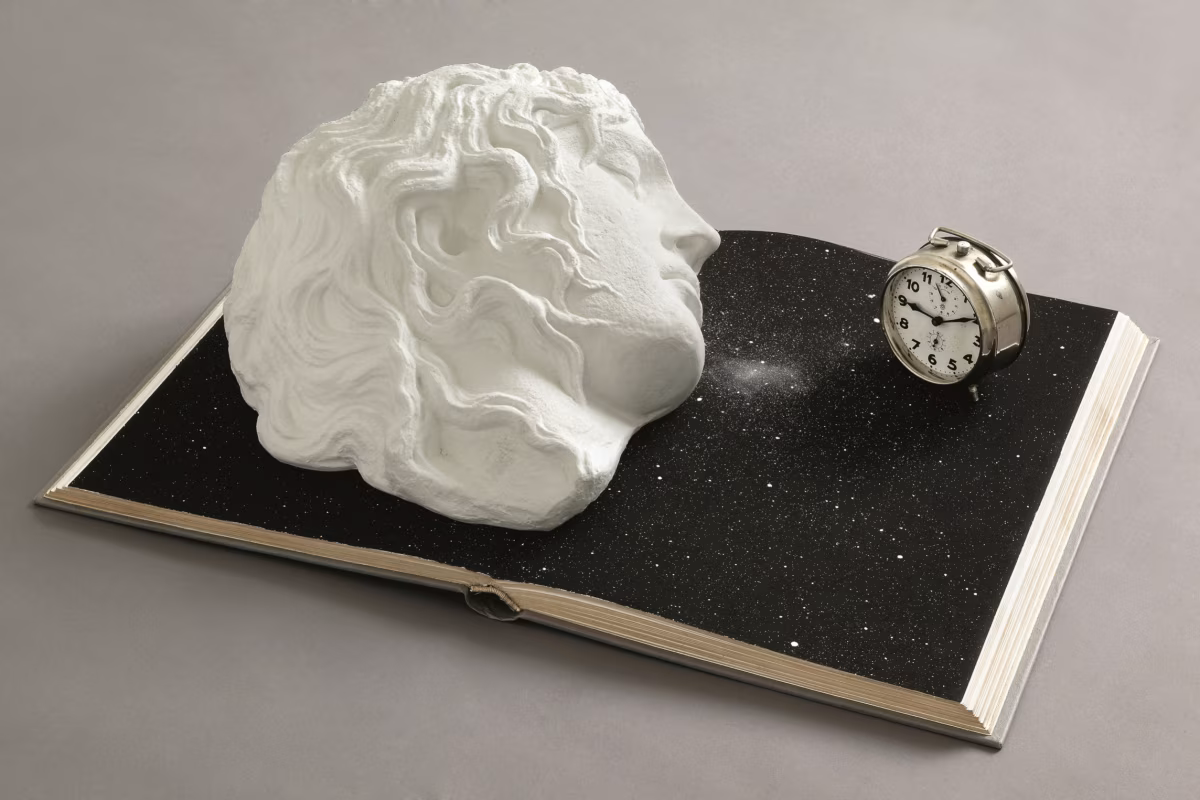

입체 작품들은 이러한 애상적인 주제를 더욱 부각시킨다. 안료가 튄 석고 주형과 꺼진 기름 램프로 구성된 <꺼진 불빛과 함께With Extinguished Light>(1985), 시계, 백색 석고두상, 검은색 책으로 구성된 미쟝센(2009), 납으로 주조된 귀에 꽂힌 칼과 철학자 엘레미르 졸라의 저서 '전통이란 무엇인가'(1997)가 그것이다. 난파선 또한 반복적으로 등장하는 모티프다. 그을음 자국이 남은 돛을 단 채 불타버린 모형 배가 앞으로 돌출되어 관람자에게 충돌하듯 다가오는 작품(1971), 선체의 나무 파편을 뒤집어 세운 구성(2019) 등이 그 예이다.

이번 전시는 파르미자니의 첫 영국 기관 전시로, 그의 예술 세계를 소개하기에 이상적인 출발점이다. 1943년 루차라에서 태어난 파르미자니는 소박한 재료를 사용하는 점에서 동시대 아르테 포베라Arte Povera 작가들1과 연결되지만, 동시에 에스토릭컬렉션이 자랑하는 조르조 데 키리코, 아르덴고 소피치, 마리노 마리니 등 이탈리아 20세기 전반의 형이상학적 전통과도 깊이 맞닿아 있다. 그는자신만의 절제된 조형 언어를 통해 덧없음, 기억의 연약함과 지속성이라는 주제를 계승하며, 먼지와 시간의 흔적 속에 남겨진 문화와 이야기, 그리고 우리 자신에 대해 끊임없이 질문을 던진다.

테이트 모던: 10월 19일까지 전시 tate.org.uk

에스토릭 컬렉션: 8월 31일까지 전시 estorickcollection.com

재키 불슐래거(Jackie Wullschläger)는 파이낸셜타임스(FT)의 수석 예술평론가로 활동중이다. 그는 '한스 크리스챤 안데르센: 이야기꾼의 삶'과 '샤갈: 삶과 망명'으로 스피어(Spear) '금년의 전기' 상을 두 차례 수상했다.

역자 이희정은 영국 맨체스터대 미술사학 박사이며, 역서로 '중국 근현대미술: 1842년 이후부터 오늘날까지'(미진사, 2023)가 있다.