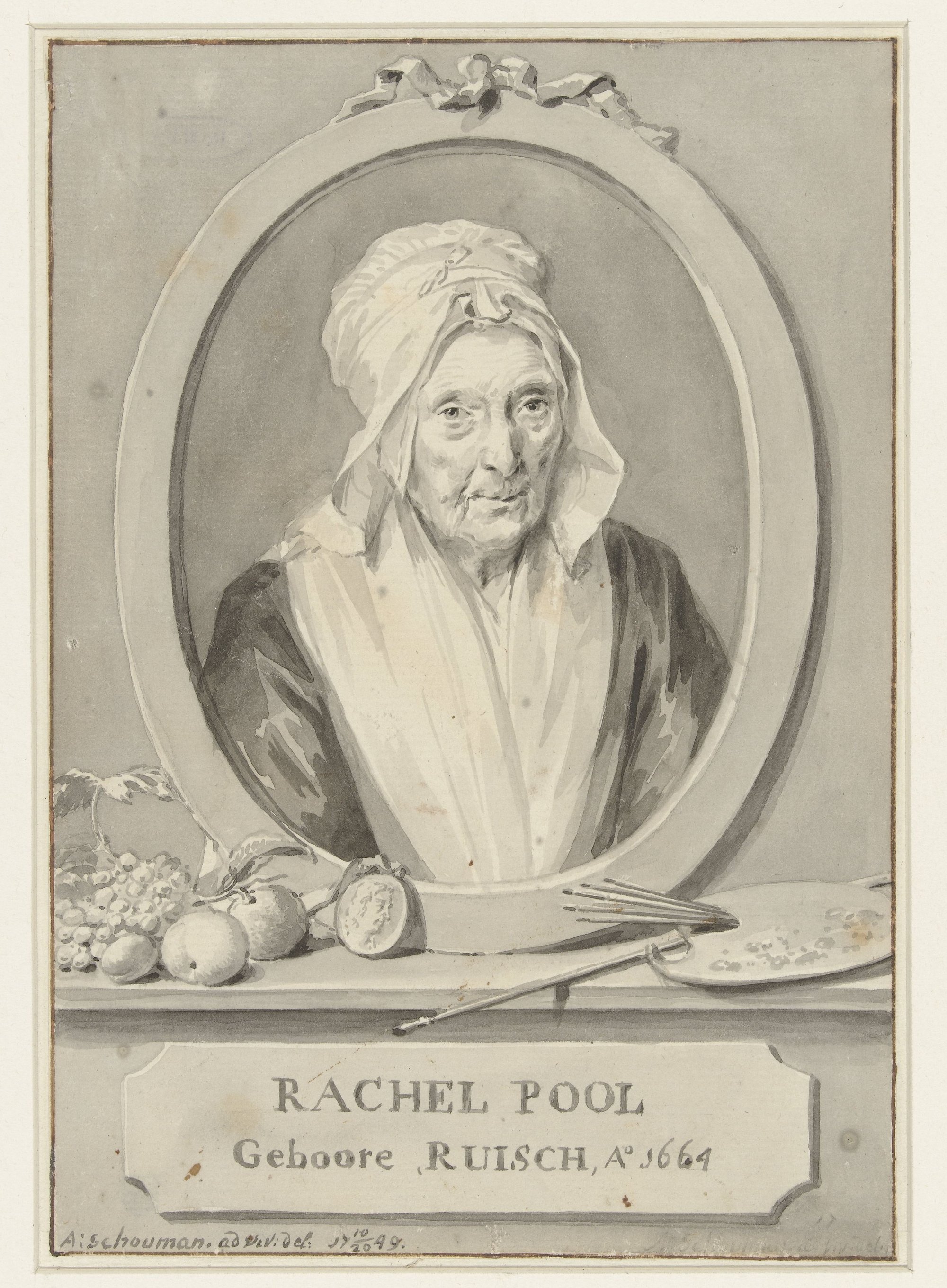

네덜란드 화가 라헬 라위스(Rachel Ruysch, 1664~1750)는 1713년과 1723년, 두 번이나 '복권'을 맞았다. 복권에 한 번 당첨된다면, 설령 이미 상당한 부를 가진 경우라도 — 루이스가 그랬던 것처럼 — 대부분의 사람들은 기꺼이 축하할 것이다. 뜻밖의 행운은 언제나 반가운 법이다. 그러나 두 번이라면? 그것은 지나치고, 필요 이상의 행운이며, 거의 '자연의 섭리'를 거스르는 일에 가깝다.

두 번째 당첨이었던 1723년의 행운은 라위스와 그녀의 남편이자 초상화가인 위리안 풀(Juriaen Pool) 부부에게 더 이상 생계를 위해 그림을 그릴 필요가 없을 만큼의 부를 안겨주었다. 그 결과, 그녀는 약 15년 동안 거의 붓을 잡지 않았다.

스페인 톨레도 미술관의《라헬 라위스: 자연을 예술로Rachel Ruysch: Nature Into Art》전시는 시대를 대표하는 위대한 꽃 정물화가 가운데 한 사람인 라위스를 다룬 최초의 대규모 단독 회고전이다. 이번 전시는 로버트 신들러가 창안하고, 신들러와 베른트 에버트, 안나 C. 크나프가 공동 전시기획했으며, 독일 뮌헨의 알테 피나코텍Alte Pinakothek과 보스턴 미술관과의 협력으로 준비되었다. 전시는 8월 보스턴에서도 개막될 예정이다.

라위스는 복권 당첨 이후의 공백기를 마치고 70대에 다시 붓을 들었다. 그리고 86세를 일기로 세상을 떠났을 때, 그녀는 출판된 어느시집의 헌사 속에서 기려졌다. 시인이자 극작가인 루크레치아 빌헬미나 판 메르켄은 이렇게 썼다.

"당신은 팔십에 가까운 세월을 한탄하지 않으셨습니다. 당신의 겨울은 곧 당신의 봄이었습니다."

시간을 되돌리거나 자연에 맞설 수 있는 힘을 지닌 '마법'으로서의 예술이라는 주제는 이미 10여 년 전 크리스티나 레오노라 드 뇌프빌이 라위스를 위해 지은 시에서 다뤄진 바 있다. 드 뇌프빌은 라위스의 정물화 속 과일과 꽃에 대해 이렇게 썼다. "이것들이 그녀의 창작물일 리 없어요. 내가 이 포도송이 하나를 줄기에서 떼어내어, 그녀의 그림 맛을 본다면 얼마나 재미있을까요?"

드 뇌프빌은 고대 그리스 화가 제욱시스Zeuxis를 암시하고 있었다. 제욱시스는 포도를 너무나 사실적으로 그려 새들이 내려와 쪼아 먹으려 했다는 일화로 유명하다. 이런 '과잉의 사실성'은 새뿐 아니라 시인에게도 곤혹스러운 일이었다. 드 뇌프빌은 이렇게 썼다.

"우리 눈이 잔뜩 향연을 즐기되

혀로는 결코 맛볼 수 없는 것이 얼마나 잔인한 일인지 모르시나요?

당신이 그렇게 정교하게 그려낸 벌이

당신이 내놓은 과실을 배불리 먹을 수 있다니, 나는 그 벌이 부럽기만 합니다."

어떤 면에서, 후대에 너무 오래 잊혀졌음에도 불구하고 라위스는 마치 자신이 그린 행운의 벌과도 같았다. 그녀의 야심과 재능은 의도적으로, 그리고 '자연' 그 자체보다 더 크고 과잉된 것이었으며, 그녀가 그린 '자연' 역시 스스로 넘칠 만큼 풍요로웠다.

셀도르프 아키텍츠가 전시 디자인을 맡은 톨레도 미술관 전시는 눈부신 꽃다발과 작은 부케들로 가득하다. 라위스의 회화에는 토종과 외래종을 아우르는 수십 종의 꽃과 함께 곤충, 도마뱀, 달팽이, 푹신한 초록 잎, 반짝이는 과실들이 어우러져 있다.

그러나 이번 전시는 단순히 '꽃 애호가'를 위한 향연에 그치지 않는다. 그것은 작가 자신과 그녀의 교양 있고 호기심 많은 가까운 사람들의 세계관 속으로 들어가, 오늘날에도 여전히 유효한 물음을 곱씹게 하는 초대장이기도 하다. 유한한 사물의 생명은 인위적으로 연장될 수 있는가? 무엇이 자연이고, 무엇이 인공인가? 예술과 과학을 가르는 경계는 어디에 있는가? 그리고 두 영역의 발전에서 지배와 착취는 어떤 역할을 하는가?

라위스는 네덜란드에서 가장 뛰어난 건축가 중 한 사람인 피터르 포스트Pieter Post의 손녀이자, 해부학과 식물학의 저명한 교수였던 프레데리크 라위스Frederik Ruysch의 딸이었다. 부친 프레데리크 라위스는 동식물 표본 수집으로 명성을 떨쳤으며, 인체 부위를 포함한 해부학적 기관을 놀라울 정도로 사실적으로 보존·전시할 수 있는 방부 기법을 개척한 인물이었다.

당시 탐험, 무역, 식민주의는 지식의 지평을 빠르게 확장시키고 있었다. 네덜란드 선박들은 노예무역과 해외 영토 수탈로 이익을 챙기면서도, 이전에는 본 적 없는 식물과 동물 표본을 본국으로 실어왔다. 프레데리크 라위스는 이들 가운데 다수를 수집하고 보존했다. 과학과 예술이 오늘날보다 훨씬 밀접하게 결합되어 있던 시대에 그는 직접 표본을 그렸을 뿐 아니라 다른 이들에게 그림을 의뢰하기도 했다.

당시 과학자와 예술가들의 관심은 특히 '번식'의 문제에 쏠려 있었다. 일부는 '자연발생설'을 믿었는데, 이는 고대 그리스의 사상을 확장한 것으로, 숲 바닥에서 볼 수 있는 습기, 열기, 그리고 부패하는 물질이 도마뱀, 양서류, 곤충과 같은 생명체를 '저절로' 만들어 낼 수 있다는 믿음이었다.

오토 마르세위스 판 스크레이크Otto Marseus van Schriek의 '숲 바닥' 회화에서 영향을 받은 라헬 라위스의 초기 작품들은 그녀가 이러한사상에 노출되어 있었음을 보여준다. 특히 수리남두꺼비를 그린 그녀의 뛰어난 회화와 관련 드로잉이 이를 잘 드러낸다. 남아메리카 토종인 이 두꺼비는 등에 있는 작은 주머니에서 새끼 두꺼비를 부화시키는데, 오랫동안 수컷의 수정(授精) 없이 번식한다고 여겨져 왔다.

자연발생설은 라위스와 동시대 인물인 마리아 시빌라 메리안Maria Sibylla Merian이 브라질로 건너가, 나비가 알에서 애벌레, 번데기를 거쳐 성충에 이르는 전 생애를 관찰, 기록하면서부터 비로소 힘을 잃기 시작했다. 메리안의 숨이 막힐 만큼 아름다운 삽화는 애벌레의 '죽음' 뒤에 나비가 나타나는 현상이 부활을 입증하는 자연의 사례라는 유사종교적 믿음까지도 종식시켰다.

라위스에게는 거의 잊혀진 동생 안나가 있었다. (이번 전시의 목적 가운데 하나는 바로 이 누락을 복원하는 것이다). 1670년대 후반, 부친 프레데리크는 라헬 라위스와 어쩌면 안나까지도 당시 최고의 꽃 정물화가 중 한 명인 빌럼 판 알스트Willem van Aelst에게 보내 배우게했다. 전시의 흥미롭지만 다소 '덕후적인' 코너에서는 라헬 라위스의 초기 작품 가운데 어떤 것이 안나의 단독 작품일 가능성이 있는지, 또는 안나와의 협업작인지, 아니면 다른 화가와의 협업작인지에 대한 탐구가 이뤄진다.

안나는 1688년 결혼 이후 회화 활동이 급격히 줄어들었다. 5년 뒤, 라헬 라위스도 결혼했다. 그 무렵 이미 그녀는 눈부신 색채, 세련된 구도, 그리고 경이로운 세부 묘사가 어우러진 꽃 정물화로 탄탄한 시장을 확보한 상태였다.

화가로서 성공을 거두는 동안에도 라위스는 10명의 자녀를 낳았다(첫 아홉 명은 11년 사이에 태어났다). 그러나 이 가운데 성인까지살아남은 것은 세 아들뿐이었다. 라위스의 회화 작업은 극도로 공력이 많이 들었으며, 작품 제작 속도도 매우 더뎠다.

1701년, 라위스는 헤이그 화가 조합에 가입한 첫 여성 화가가 되었다(그녀와 남편 풀은 함께 입회했다). 7년 뒤, 두 사람은 신성로마제국의 선제후이자 독일 공작인 요한 빌헬름의 궁정 화가로 공동 임명되었다. 라위스는 요한 빌헬름을 위해 봉직한 8년 동안 작품 제작량과 회화적 야심 모두를 한층 끌어올렸다.

풀이 궁정 화가로서의 그들의 활동 종료를 기념해 그린 초상화는 또 하나의 '과잉의 풍요'를 보여주는 사례다. 초상화는 풀과 라위스,그리고 그들의 아들 얀 빌렘이 등장한다. 그러나 이야기는 여기서 더 복잡해진다. 풀은 자신 뒤 어둠 속에 놓인 이젤을 손짓으로 가리키고 있는데, 그 위에는 라위스의 회화 한 점이 걸려 있다. 전경에서 라위스가 팔을 얹고 있는 탁자 위에는 라위스가 직접 그려 넣은 꽃병이 놓여 있는데, 그 꽃의 배열은 이젤 위 그림 속 꽃과 동일하다. 더 나아가 이젤 속 그림은 라위스가 전년도에 완성한 작품과 거의 똑같다. 이 초상화는 마치 끝없는 거울의 방과도 같다.

이번 전시에 선보인 두꺼비, 열대 과일, 수수께끼 같은 초상화들은 모두 흥미롭다. 그러나 라위스 예술의 핵심은 결국 '꽃'이었다. 꽃의 색과 무늬, 질감, 그리고 서로 간과 부드러운 초록 잎사귀, 그 뒤로 물러난 어둑한 공간과의 관계 속에서 앞으로 밀려나거나 뒤로 물러서며 공간을 점유하는 방식, 마치 그 어둠 속에서 저절로 흘러넘치는 듯한 모습이 바로 그녀의 진정한 주제였다.

그림 속 꽃들은 정말 자연 그대로인 듯 보인다. 그러나 라위스의 꽃다발 구성은 물론 철저히 인위적인 것이었다. 전 세계에서 온 꽃들을 한 화면에 불가능할 정도로 조합하고, 서로 다른 구도의 요소들을 접목하며, 세밀함의 극치라 할 관찰력과 가장 환상적인 상상력을 한데 엮어냈다.

라위스와 네덜란드 동시대 화훼화가들은 일종의 '토리노의 수의'와도 같은 착시와 현실의 게임을 놀랄 만큼 멀리 밀어붙였다. 일부 작품에서는 나비를 그리는 대신, 실제 나비 날개를 젖은 물감 위에 얹어 그대로 남겨두기도 했다. 이런 기법은 착시와 현실의 관계를 새삼 돌아보게 만든다. 그것은 또한, 나로 하여금 우리 모두가 어떻게든 계속해서—언젠가 '꽝'이 나오는 그날까지—생명이라는 복권에 당첨되고 있다는 사실을 곱씹게 했다.

예술은 때때로 불필요하거나 자기 반복처럼 보일 수 있다. 파스칼이 "원본에서는 감탄하지도 않을 사물과 닮았다는 이유로 우리의 감탄을 자아내는, 얼마나 헛된 것이 예술인가"라고 쓴 것처럼 말이다. 그러나 현실을 재현하거나, 그것과 닮았지만 더 나은 새로운 세계를 창조하려는 이 기묘한 충동은 여전히 경탄스럽다. 우리 시대에 가까운, 더 외로운 세대의 작가 이언 매큐언은 이렇게 썼다. "결국 우리에게 있는 건 이뿐입니다. 이 증식, 이 '스스로를 사랑하는 생명'이라는 사실 말입니다. 우리가 가진 다른 모든 것은 여기에서 비롯되어야 합니다."

《라헬 라위스: 자연을 예술로》 전시는 7월 27일까지 톨레도 미술관(toledomuseum.org)에서 열리며, 8월 23일부터 12월 7일까지 보스턴 미술관(mfa.org)으로 순회된다.

세바스찬 스미(Sebastian Smee)는 퓰리처상을 수상한 워싱턴포스트의 미술평론가이자 '라이벌의 예술: 모던 미술의 네 가지 우정, 배신, 돌파구The Art of Rivalry: Four Friendships, Betrayals and Breakthroughs in Modern Art'의 저자다. 보스턴글로브에서 근무했고, 런던과 시드니에서는 데일리 텔레그래프, 가디언, 스펙테이터, 시드니 모닝 헤럴드를 위해 일한 바 있다.

역자 이희정은 영국 맨체스터대 미술사학 박사이며, 역서로 '중국 근현대미술: 1842년 이후부터 오늘날까지'(미진사, 2023)가 있다.